―和泉敏之の反省(半生)―

原案:和泉敏之

作成:とんぼスタジオ

はじめに

第1章 幼稚園時代

第2章 小中高時代

第3章 大学時代

第4種 社会人になって

第5章 現在

おわりに

はじめに

●自宅

机上のパソコンを前に座っている和泉敏之。

和泉敏之独白「この書を記す目的は、「私」を形成してきた要因について振り返り、現在の自身についてメタ認知をするためである」

「これまでも自分についてメタファーとして「物語」の形で書き下ろすことは度々あった。だが、人生そについて振り返り、自分の課題について検討するのは今回が初めてである」

《ナレーション》

「メタ認知」とは、「自分が考えていることや感じていることを客観的に把握すること。つまり、認知していることを認知する、という意味である。

「メタファー」とは比喩の表現形式であるが、「まるで~のような」などの明確な比喩表現ではなく、他の物事になぞらえて表現する比喩のことである。

独白「これから自分の半生を「先行研究」のように内省し、「私は何者であるか」についてリサーチクエスチョンのようなものを選び抜く試みを実行してみたいと思う」

敏之、スマホのモニタを見ながら、

敏之「ゆき…」

第1章 幼稚園時代

《ナレーション》

和泉敏之。1986年12月23日、香川県丸亀市に生まれる。

「おぎゃあ、おぎゃあ~」

敏之誕生。

喜ぶ両親。

●自宅(朝)

敏之(幼稚園児)、だるそうに咳き込む。

「ごほんごほん」

母、敏之の額に手を当てる。

母「(心配そうに)熱があるわね…」

仕事に出かける前の父。

父「敏之は病弱で心配だな…」

母、幼稚園に電話する。

母「和泉敏之の母ですが、今日も熱が出てお休みです。申し訳ありません…」

●敏之の部屋

敏之、布団の中。

母が敏之の額に冷たいタオルを置く。

《ナレーション》

敏之は幼稚園の頃から病弱で精神的にも脆弱であった。体も小さく幼稚園も頻繁に休んだ。

●幼稚園

大勢の子供たちが楽しそうに遊んでいる。

周りから眺めている敏之。

先生(厳しい態度で)「ほら、敏之君も遊んできなさい」

先生、敏之の背を押す。

敏之、遊ぼうとしない。

幼稚園の先生の威圧的な態度。

(先生「手のかかる子ね…」)

園の友達2人(大きい)が敏之の近くにやって来る。

友達B「(笑顔で)敏之君、一緒に遊ぼうぜ」

並ぶと敏之はかなり小さい。

「お前、ちっちゃいな」

友達A「でも、ちっちゃい方が可愛いぞ」

友達B「なんだよ。おれは可愛くないのか?」

友達A「(笑いながら)デカいやつが可愛いわけないだろ~」

友達A「敏之君、来いよ」

先生「敏之君、行ってきなさい」

敏之、ふたりに連れられて仲間たちの輪に入って遊ぶ。

《ナレーション》

小さいことで他の友達には可愛いがられた。

●園内

敏之、怖い先生を避けるようにしている。

先生、敏之を見る。

敏之、視線を先生から外して外を眺めている。

先生、敏之の態度が気に入らない。

《ナレーション》

先生と顔を合わせたくないから幼稚園を休む日が多かった。

●自宅(朝)

母「(心配そうに)敏之、今日はちゃんと幼稚園に行きなさいね」

父親も心配そうに見ている。

敏之、うなずく。

●幼稚園・園庭

園庭の隅で先生が敏之に説教している。

先生「しょっちゅう休んでいるけど、どういうわけ?」

敏之、先生の厳しい態度に答えることができない。

先生、敏之の腕を掴む。

先生「なんとか言いなさい!どうして休みが多いの!」

敏之、涙が出てくる。

言葉が出ない。

●幼稚園・応接室(某日)

敏之の両親が幼稚園に呼び出されている。

園長先生と担任の先生が同席。

園長先生「和泉さん、理由もなく園を休むようでは困りますね。敏之君自身に何か健康的な問題があるのかもしれません…」

父「(困って)はあ…」

●自宅・居間(午後)

敏之の前に父と母がいる。

父「(心配そうに)敏之は幼稚園が嫌いなのか?」

敏之、うつむいている。

母「友達とかいないの?」

敏之「(顔を上げて)いるよ」

母「(嬉しそうに)え、友達いるの?」

敏之「幼稚園は好きじゃないけど、友達といるのは楽しいよ」

父「(嬉しそうに)そうか!」

嬉しそうにうなずく敏之。

父「だったら、友達と遊ぶために幼稚園に行くようにしないか?」

敏之「(考えながら)ふ~ん、幼稚園には友達と遊ぶために行くんだね…」

母「そうよ。友達がいるから幼稚園に行くのよ」

敏之、両親の言葉にうなずく。

敏之「なるほど…」

●自宅(某日)

友達がふたり(A君とB君)、敏之の家で遊んでいる。

母親がおやつをもってくる。

母「敏之と仲良くしてやってね」

友達「は~い」

母「さあ食べて」

敏之と友達ふたり、おやつを食べる。

嬉しそうな母。

●自宅(夜)

食事中。

敏之「ごちそうさま」

敏之、食事を終え元気よく階段を上がっていく。

父「(母に)敏之のやつ、ちょっと明るくなったな」

母「ええ。友達って必要ね」

父「(嬉しそうに)うん…」

●自宅(昼・某日)

敏之、玄関にいる。

敏之「(元気よく)A君の家に行ってくる」

母「わかった。行ってらっしゃい~」

敏之、A君の家に向かう。

●A君の家

A君の部屋に敏之とB君がいる。

A君、得意げにカードゲームを持ってくる。

A君「ゲーム、やろうぜ」

敏之「いいね~」

B君「お前はホントにゲーム好きだなぁ」

A君「お前だってそうだろ?」

敏之「まーな」

A君「じゃあやろうぜ」

楽しそうにゲームに興じる3人。

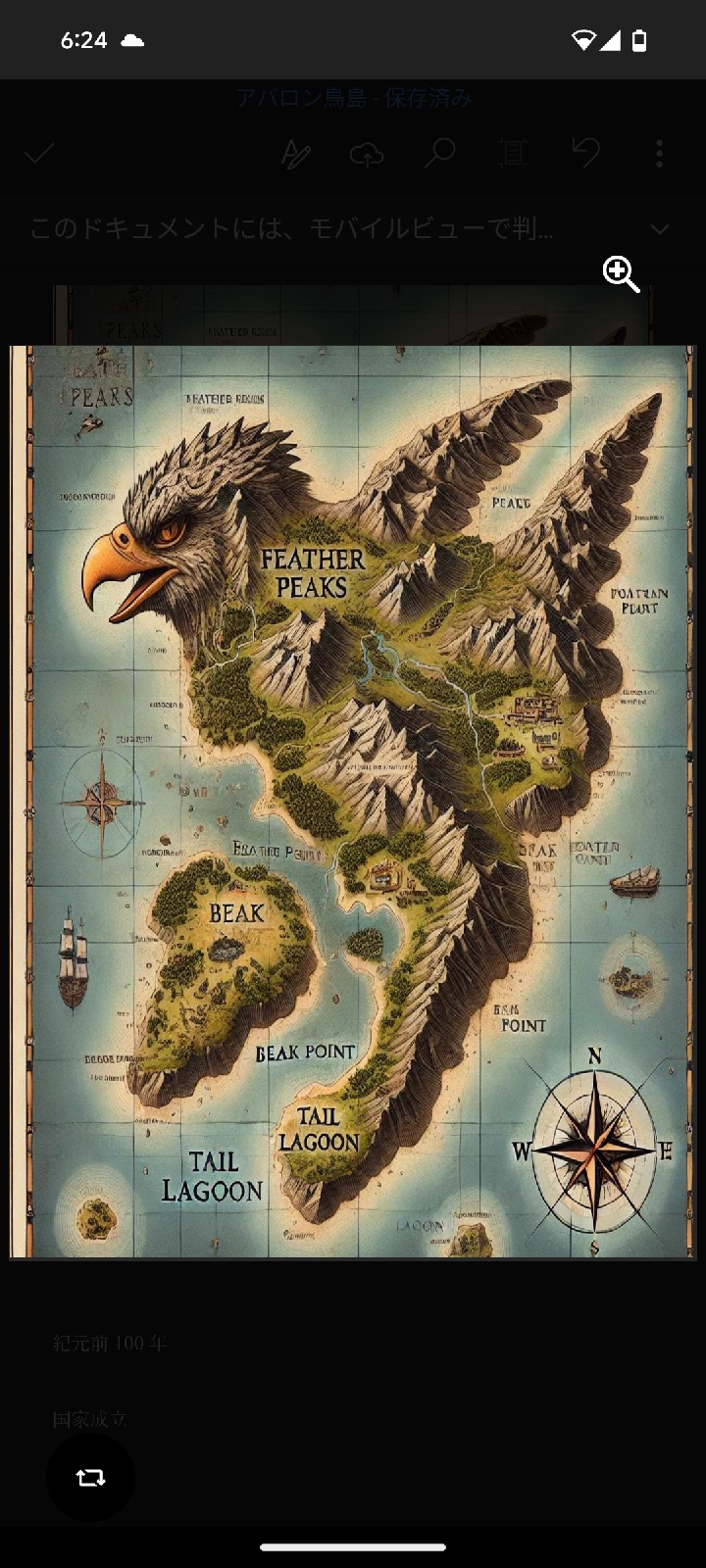

ゲームは宝探しの探検物。

(敏之「(嬉しそうに)このゲームは宝探しの探検物か。早く財宝を見つけた方が勝ちだ…」)

《ナレーション》

A君とは中学卒業まで親友だった。

●公園

子供たちが数人、ボールを蹴って遊んでいる。

「わーわー」

敏之、その様子を見ている。

(敏之「昨日のゲーム、楽しかったな…」)

敏之、目を閉じて空想を始める。

《空想》

敏之がゲームの主人公の子供になって、父親の大学教授と共に見知らぬ島を探検している。

(※父も敏之も衣装は探検家風)

宝の地図の入った箱を発見。

地図には宝を探すためのヒントが記されている。

その地図を持って父と共に旅立つ。

そこへ空を飛ぶ龍が襲ってくる。

敏之、目を閉じて空想を続ける。

《空想、続く》

龍から逃れて洞窟へと入っていく。

洞窟の中には線路が続きトロッコが置いてある。

敏之と父親はトロッコに乗り込む。

初めはゆったりと進んでいたが、坂道になるとものすごい勢いで走り出す。

目を閉じている敏之。

笑顔で空想。

《ナレーション》

これが私の趣味だった。友達と遊んだゲームの中に入り込み、自分が主人公となって空想を膨らませていく。誰にも邪魔されない楽しい世界だ。

●自宅(夜)

《ナレーション》

空想は多岐に渡った。

敏之、布団の中。

(敏之「人って、死んだらどうなるんだろう?」)

(敏之「死ぬって怖くないのかなぁ…」)

敏之、不安になる。

(敏之「やっぱりあの世に行くのかな?どんな所なの?行ったら戻ってこれないの…?」)

《ナレーション》

当時は本から知識を得る習慣もなく、空想は堂々巡りをするだけだった。

(敏之「死んでどうなるかはわからないから、今を楽しく生きればいいかな…」)

敏之、眠る。

《ナレーション》

空想好きな少年は小学校へ入学する。

第2章 小中高時代

●小学校

《ナレーション》

1993年4月、和泉敏之は小学校に入学した。

入学式の風景。

●同小学校・教室

楽しそうに走り回る一年生たち。

「わーわー」

給食の時間。

食べ残す敏之。

担任の先生「また残しちゃったのね~」

級友D「好き嫌いはよくないって母ちゃんが言ってるぞ」

級友E「敏之君は好き嫌いがあるから大きくなれないんだよ」

幼稚園からの友人A君もいる。

A君、心配そう。

(A君「敏之君…」)

●自宅(午後)

母「学校はどう?お友だちできた?」

浮かない顔の敏之。

母、心配そう。

母「給食は食べられるの?あんた好き嫌いがあるから…」

敏之「(うつむいて)ぼくの食べられない物がほとんどだよ…」

母「でも、がんばって食べるようにしないとね…」

敏之、うなずく。

●学校・教室(給食時間)

敏之、食べられないでいる。

先生「みんなは休み時間だから教室から出て行っていいですよ」

友達「はーい」

先生「でも、敏之君は全部食べ終わるまで休み時間はなしです」

敏之「(悲しそうに)ええ~」

先生「給食のメニューは栄養士さんが栄養のバランスを考えて作っているのよ。ちゃんと食べないとダメですよ」

敏之、目から涙。

幼稚園からの友人A君、心配そうに教室を出ていく。

クラスの友達が教室や校庭で遊んでいる。

敏之は苦手な給食を休み休み食べている。

やっと食べ終わる。

敏之「た、食べました」

先生「じゃあ休み時間だから遊んでいいわ」

「キンコン~カンコン~」

休み時間終了の合図が鳴る。

先生「残念ね。休み時間が終わっちゃったね」

●学校・校庭

体育の時間。

6人ほどの徒競走。

敏之はドンビリ。

体育の先生「こら!歩いてるんじゃない!」

他の生徒「先生、敏之君走ってますよ」

先生「(とぼけたように)そうか、走っているのか」

生徒たちの笑い声。

「ははははは。あはははは」

●同学校・体育館

体育の授業中。

クラスの男子たち、跳び箱を上手に跳んでいく。

敏之、跳び箱を越せずに跳び箱の上に座ってしまう。

教師「やれやれ」

●同学校・校庭

敏之、鉄棒で逆上がりができない。

体育の教師「ほら、しっかりしろ!まったく、運動はぜんぜんダメだな~」

(A君「先生、ひどいな~」)

敏之、涙が出てくる。

(敏之「そんなこと言わなくてもいいだろ~。ちくしょ~」)

(敏之「学校なんて嫌いだ~」)

●同学校・教室

授業中。

敏之、消しゴムを落とす。

消しゴムを拾おうと席を離れる。

担任教師が気付く。

担任「(大声で)和泉!勝手に席を離れるな!」

敏之「消しゴムを落として…」

敏之、落ちた消しゴムを拾う。

担任、手で敏之の尻を叩く。

「ばしっ」

敏之「うっ」

担任、敏之の耳を引っ張る。

担任「勝手に席を離れるなと言ったのが聞こえなかったのか?」

敏之「いたたた」

友人A君の心配そうな顔。

教師の怖い顔。

●同学校・放課後

A君「(敏之に優しく)おれん家来いよ。新しいゲームがあるんだ」

敏之「うん」

●A君の家

敏之とA君、ゲームで遊んでいる。

●自宅(夜)

布団の中の敏之。

眠れない。

先生たちの怖い顔を思い浮かべる。

●友人A君の家

ゲームに興じる敏之とA君。

敏之、笑顔。

A君「学校では君の笑った顔見られないね」

敏之「学校は笑える所じゃないよ…」

ふたりはゲームに興じる。

《ナレーション》

友人には恵まれた。とくにこの難病を抱える友人にはとてもよくしてもらった。新しいゲームをいち早く遊んでもらった。

《ナレーション》5年生のときに友人と遊んだ『ファイナルファンタジー7』というゲームは、拙著の小説シリーズ『風と雪』の原型にもなった。

《ナレーション》

小学校時代には教師からの体罰を経験した。だが、友人と空想が私を救ってくれた。

●中学の入学式

《ナレーション》

1999年4月、中学校に入学した。

●同中学校・授業風景(英語の授業)

敏之、手を上げて立ち上がり英語で返す。

敏之「…(英語)」

英語の先生「よくできたな和泉」

生徒たち、敏之を尊敬の顔で見つめる。

生徒「すげ~」

敏之、気持ちが良い。

●同中学校・休み時間

敏之の周りにクラスの友人たちが集まってくる。

友人「おまえ頭いいんだな」

敏之「(照れながら)そんなことないよ」

●学習塾(夜)

自宅を開放した塾。

敏之が勉強している。

《ナレーション》

私が通った学習塾は、中学生向けに自宅を解放して指導するスタイルであった。

敏之、熱心に勉強する。

《ナレーション》

決して甘くはないが、優しい先生のもと英語と数学の授業を受けた。そこで特に英語を好きになった。

先生、厳しい表情で敏之に勉強を指導する。

敏之が正解を出すと嬉しそうに褒めてくれる。

先生「(笑顔で)よし正解だ。いいぞ、和泉」

敏之、嬉しい。

《ナレーション》

塾の先生は小学校の教師とは違って褒めてくれた。それがすごく嬉しかった。

《ナレーション》

さらに私を支えてくれたことがもうひとつあった。

●コーラス部部室

女子部員たちの中に敏之たち男子が数人いる。

《ナレーション》

女子部員だけのコーラス部に敏之たちが初めて男子部員として参加することになった。

敏之「(緊張している)助っ人部員に選ばれた和泉敏之です。よろしくお願いします」

女子部員「男子部員に選ばれたみなさん、期待しておりますので頑張ってください!」

男性部員たち「はい!」

敏之も一緒にコーラスの練習。

●中学校・校庭側のベンチ

敏之らコーラス部男子部員だけが集まっている。

男子部員「この学校のコーラス男子部員に選ばれたのは誉れだよな」

男子部員「全国大会に出るほどだからな」

「がんばろうぜ」

「ああ」

《ナレーション》

中学3年の夏休みは毎日のように練習に明け暮れた。その結果、コーラス部は四国大会で金賞を受賞した。しかし、全国の壁は厚かった。

●自宅(夜)

敏之、母親とテレビを観ている。

TBSのテレビドラマ『3年B組金八先生』が放送されている。

(敏之「『3年B組金八先生』だ…」)

金八先生が生徒たちにハキハキとものを言う様子。

敏之「こういう先生に出会いたかったな…」

母「あんたがこういう先生になったらいいんじゃないの」

敏之「うん。それもいいね…」

(敏之「学校の先生か…」)

●同自宅・勉強部屋(夜・冬)

石油ストーブ。

敏之、ステレオで音楽を聴いている。

父親、帰宅。

父親「(笑顔でドアの前に立って)中学3年で受験がないのもいいもんだな。中3でこの時期に音楽を聴けるとは余裕じゃないか」

敏之「うん。まさか高校入試が志望校の定員割れで全員合格とはね」

父親「だけど、勉強はしておけよ。お前の行く高校は県内有数の進学校だからな。入ってからが大変だぞ」

敏之「(笑顔で)わかってるよ」

●高校

《ナレーション》

2002年4月、高校入学。

敏之、友人たちとバンドの練習。

《ナレーション》

高1の時、当時流行していたバンドブームに乗ってクラスメイトとロックバンドを結成した。

●同高校・体育館

大勢の人が集まっている。

《ナレーション》

文化祭で私はベースギターを披露した。

敏之のベース。

素晴らしい。

体育館内に音が響き渡る。

仲間たちの演奏も素晴らしい。

「ギュンギュンギュンギュン」

したたる汗。

激しく動くピック。

観客も大喜び。

大歓声が起こる。

●同高校・体育館(文化祭後)

興奮しているバンドメンバーたち。

「おれは絶対にプロになるぞ!」

「おれもだ!」

「和泉、お前はどうする?やろーぜ!」

敏之「おれもプロになる!」

「よ~し、全員でプロを目指すぞ!」

「おー」

●同高校・部室(某日)

《ナレーション》

ある日…

メンバー「もしも、だけどさぁ…」

メンバー「なんだ?」

メンバー「もしプロになれなかったら、どうする?」

敏之「じゃあ、プロになれなかったときの保険に、大学に行っとくか?」

メンバー「そうだな」

メンバー「和泉、大学どこ行く?」

敏之「地元の香川大学の教育学部だな」

メンバー「ふ~ん、バンドがダメなら教師になるのか?」

敏之「うん。あくまで保険だよ…」

《ナレーション》

しかし、2年生のときに意見の食い違いからバンドは解散してしまった。

言い争うバンドメンバーたち。

敏之、悲しそうな表情。

(敏之「なんでこうなるんだよ…」)

●自宅(夜)

敏之、自室で勉強中。

(敏之「こうなりゃ勉強するしかない。バンドがダメなら保険で大学進学だ…」)

敏之、がむしゃらに勉強する。

《ナレーション》

2005年春、広島大学教育学部英語文化系コースに合格した。

第3章 大学時代

入学式の風景。

●広大キャンパス

授業風景。

《ナレーション》

私が大学に求めていたことは、「すぐに役立つスキルの教育が多く、もっと根源的に考えるトレーニングをしてほしい」ということであった。

《ナレーション》

入学すると、まず「すぐに役立つスキル」の洗礼を受けた。

●英語文化系コースの教室

《ナレーション》

オリエンテーション。

教師「この中には、将来教師を目指している方もいると思います。英語教師になるには実用英語技能検定準1級、TOEIC730点以上の力が必要となります」

(敏之「英語教師になるには、もっと総合的な英語力が必要なのでは…?」)

(敏之「大学に入ってまで検定試験の試験勉強が必要なのか。おかしくないか…?」)

周りを見渡すと、級友たちは納得したようにうなずいている。

(敏之「なんだなんだ。疑問を抱いているのはおれだけか…?」)

●広島大学・キャンパス

級友がふたり、歩いている。

敏之、級友たちに気付く。

(敏之「同じ英文系コースのふたりだ…」)

級友たちの会話。

「さっそくTOEICの対策始めないとな」

「そうだな。早すぎることはないと思う」

(敏之「おいおい、入学早々にTOEICの試験対策かよ~」)

(1~2カ月ほど経過)

●学校食堂(昼)

敏之、ひとりで食事をとっている。

男子学生がふたり、和泉の隣で食事中。

そのうちのひとり(田中)「あれ、和泉じゃないか?」

敏之「あ、同じ高校の田中か。君も広大に入っていたのか」

田中「ああ」

もうひとりの方(佐藤)「(敏之に)ぼく佐藤といいます。君、英文系コースなの?」

敏之「そうだけど…」

田中「実は、学部全体の行事スタッフを探しているんだけど、和泉、入ってくれないか?」

佐藤「ダメかなぁ?」

《ナレーション》

そのとき、中学時代のコーラス部や高校時代のバンドを思い出した。

敏之「やるよ。おれも勉強以外に何かやってみたかったんだ」

田中と佐藤、嬉しそう。

田中「(喜んで)そうか、ありがとう和泉」

《ナレーション》

6月に学園祭のスタッフとなった。

●行事スタッフのミーティングルーム

《ナレーション》

スタッフの先輩にはたいそう可愛がられた。また他学科の友人にも恵まれ、私のキャンパスライフは充実したものになった。

楽しい行事スタッフとのミーティングや交流。

田中と佐藤もいる。

●同・行事スタッフのミーティングルーム(秋)

《ナレーション》

学園祭スタッフの活動が11月に終了すると、続いて新入生オリエンテーションキャンプのスタッフになった。

各自が持論を展開し議論し合っている。

田中、佐藤もいる。

スタッフ同士の真剣な議論。

室内の雰囲気がよくない。

(敏之「こっちは学園祭より議論が白熱しているな…」)

スタッフ「…和泉君はどう考える?」

敏之「(突然のフリに)あ、あの~初めて参加して…、しゃべるのが苦手なもので…」

敏之、突然意見を求められてドギマギする。

《ナレーション》

受験勉強ばかりしていて、そのような議論には慣れていなかった。

敏之、頭をかいて照れ笑い。

「えへへ」

その様子が愛らしく、室内にクスクスと笑い声。

スタッフのリーダー「なんか、和泉君がいると雰囲気が和むね。いいね~」

他「ほんと。いいキャラだよ」

他「入ってくれてありがとう」

敏之「(頭をかきながら)いや~、そう言われると照れます~」

笑い声「あははは…」

《ナレーション》

なんとなく会議の潤滑油というか、マスコットのような存在になってしまった。

●キャンパス

敏之、スタッフの仲間と談笑。

《ナレーション》

人と話すのに臆病になっていたが、その特徴が逆に支持されたらしく友人や先輩と仲良くできた。

●自宅(大学近くのアパート)

敏之、英語の勉強中。

《ナレーション》

ただ肝心の英語の勉強が進んでおらず、学科主宰の「セメスター留学」に参加を決意した。

●自宅(夜)

CDを聞きながら発音練習。

敏之、決意の表情。

(敏之「イギリスに留学するぞ!」)

《ナレーション》

大学2年の前期で留学することになった。

●行事スタッフのミーティングルーム

田中「イギリスに留学するって…、ここはどうするんだ?」

敏之「残念だけど、やめるよ…」

田中「そうか…」

多くの友人、涙を流している。

敏之も涙。

佐藤「よし、今日はお前の卒業式だ」

敏之「うん…」

遅くまでミーティングルームの灯りが点いている。

敏之を乗せた旅客機がイギリスに向かって飛び立つ。

●エディンバラ大学

《ナレーション》

エディンバラ大学に留学した。同じ広島大学から留学した者が複数名いた。

外国人学生、敏之に話しかけてくる。

外国人学生「ペラペラペラ」

(敏之「何言ってるかよくわからない…?」)

外国人「ペラペラ」

敏之、単語を並べるだけの会話。

敏之「あ~、My country…、Japan…」

アラブ系の留学生が笑う。

「Hahahaha」

悔しそうな敏之。

●エディンバラ大学・大学教授の部屋

敏之、思い込んだ表情で教授に相談する。

敏之「あの…」

教授、敏之が会話で悩んでいると察知する。

教授、笑顔でうなずく。

●キャンパス内の喫煙所

《ナレーション》

先生に師事を仰ぎ、自分なりの英語勉強法を始めることにした。

タバコを吸っている学生たち。

敏之、留学生たちの側に近寄っていく。

敏之、持っている録音機を近くに置き、スタートキーを押す。

留学生たち「What…?」

敏之、他の留学生に話しかける。

敏之「あ、あの~、ペラペ…」

留学生「?」

「You…」

《ナレーション》

録音機を拝借し、喫煙所で他の留学生としどろもどろながら話をした。

敏之、録音機をストップさせ走り去る。

学生たち「…?」

●ホームスティ先・敏之の部屋

敏之、机の上に録音機を置き、テープを回す。

留学生の声「ペラペラペラ…」

敏之「しどろもどろ…」

(敏之「(恥ずかしそうに)うへ~、われながらヘタクソな英語だ…」)

(敏之「なるほど、あの留学生たちはこんな表現を使っているのか…」)

敏之、メモを取る。

夜遅くまで敏之の部屋の灯りが消えない。

●キャンバス

敏之、他の留学生(韓国人とリビア人)に話しかける。

《ナレーション》

覚えた英語の表現を、後日他の留学生に試してみた。

韓国人「あははは。ヘタクソな英語だな」

リビア人「ほんと、ヘタッピーだ。あはは」

《ナレーション》

韓国人とリビア人の友人ができた。ふたりは英語が不馴れな私をからかいながらも、仲良くしてくれた。

●街

敏之、韓国とリビアの友人ふたりと街を散策。

韓国人とリビア人、流暢な英語で話している。

敏之、汗をかきながらなんとか英語で会話できている。

●ホームスティ先・敏之の部屋

ごろりと横になっている敏之。

(敏之「大学の途中休暇中に部屋にいるのはもったいない…」)

《ナレーション》

休暇を利用して、ひとりでエディンバラからロンドンまで旅をすることにした。

●電車

電車で旅をする敏之。

周りは外国人ばかり。

●ロンドンの駅・構内

《ナレーション》

ロンドンで、ウォーリック大学に留学している学科の友人たちと駅で合流した。

敏之と友人たち、再会を喜び合う。

友人「(笑顔で)よう和泉、よくひとりで来れたな。元気だったか?」

敏之「(笑顔で)おまえらこそ。元気そうでよかった」

「ははは…」

《ナレーション》

エディンバラ大学に通う学科の友人たちよりも、こちらの友人とは馬が合った。

敏之、友人たちに英語で話しかける。

敏之「ペラペラペラ」

友人「(驚いて)和泉、お前英語上手くなったなぁ」

「言葉がスラスラと出てくるじゃないか」

敏之「他国の留学生との会話トレーニングしているおかげだな」

友人「よし。みんな一緒にロンドンを旅行しようぜ」

敏之「いいね。行こう」

みんなが賛成する。

●ロンドンの名所

旅をする敏之と友人たち。

笑顔笑顔。

●ロンドンの他の名所

敏之、ひとりで旅を続ける。

《ナレーション》

友人たちと別れてからは、地図を捨て、会話だけでロンドンを旅してみた。

現地の人に行き先を尋ねながら歩く。

電車で。

タクシーで。

●ストーンヘンジのある街

到着。

ストーンヘンジを見て、敏之は満足そう。

(敏之「たったひとりでここまで来られたぞ…」)

●エディンバラ大学・キャンパス

敏之、友達の韓国人とリビア人と一緒。

《ナレーション》

エディンバラに帰ってから、英語に自信をつけた私は他の留学生との交流を楽しんだ。

韓国人「敏之、英語上手くなったじゃないか」

リビア人「ホント。ロンドンから帰ったら別人だよ」

敏之「(嬉しそうに)そうか。嬉しいなぁ」

韓国人「どうだ、ボクと一緒に寮でルームシェアしないか?」

敏之「うれしいけど、広島大学とエディンバラ大学のシステム上、それは無理だな」

韓国人「(残念そうに)そうか。残念だなぁ~」

●パブ(夜)

敏之と韓国人、リビア人が一緒に飲んでいる。

《ナレーション》

リビアの友人が先に母国へ旅立つことになった。最後の夜、パブへ出掛けた。

敏之、思わず涙を流す。

敏之「せっかく友達になれたのに…」

リビア人「また会えるよ」

韓国人「そうだな…」

《ナレーション》

私は確信した。真の英語力とは、他の国や文化背景を持つ人と人間関係を築くために仲介させるものなのだと。この留学で何にも代えがたい体験をし日本に戻った。

●広島大学教育学部キャンパス

《ナレーション》

帰国後、恩師であり壁ともなるY先生にはよくしていただいた。

●学部・廊下

《ナレーション》

先生は決して私のことを認めてはくれず、会う度に「もっと勉強しろ」と言ってくれた。

敏之、Y先生とすれ違う。

先生「もっと勉強しろ」

敏之「はい」

●自室

《ナレーション》

先生に認めてもらいたいという気持ちもあり、文庫や専門書を読み始めた。学部3年生からは率先して学科行事にも参加した。

●学部・廊下

敏之の前からY先生が歩いてくる。

Y先生「(微笑んで)和泉君、がんばっているようだな」

敏之「はい!」

●学部・教室

少ない人数で授業を受けている。

敏之がいる。

某女性もいる。

(敏之「あの女性はたしか…」)

●廊下

某女性の後を敏之が歩いている。

敏之、追いついて、

敏之「同じアパートに住んでいますよね?」

女性「(笑顔で)あ、はい」

●アパート(敏之の部屋)

敏之の部屋に女性もいる。

《ナレーション》

3年次に好きな女性ができた。彼女はちょっとした理由から、他の同級生より余分に授業を履修する必要があった。

敏之「殺風景な部屋でしょ…」

女性「(部屋を見回して)整然としていて、和泉さんの真面目さが伝わってきます」

敏之、照れる。

《ナレーション》

同じアパートの住人ということもあり、頻繁に部屋を行き来して話すようになった。

●同・アパート(彼女の部屋)

《ナレーション》

彼女のレポートの手伝いをした。

敏之、彼女のレポートを手伝っている。

●大学学部・教室

敏之と彼女、一緒に講義を受けている。

●アパート(敏之の部屋)

敏之、ひとり勉強中。

(敏之「彼女が多忙だから、しばらく会っていないなぁ…」)

敏之、パソコンで英文を打ち始める。

かなりの分量を打つ。

《ナレーション》

300ページの専門書を30ページにまとめた彼女用の「ガイドブック」を作った。

●同・アパート(彼女の部屋)・玄関

敏之、作ったガイドブックを彼女に渡す。

敏之「このガイドブックを役立ててほしい」

彼女「(涙を流して)ありがとう、和泉君…」

敏之「がんばって!」

敏之、ガイドブックを渡して去っていく。

敏之、満足そう。

●同・アパート(彼女の部屋・夜)

敏之、外から彼女の部屋の灯りを見ている。

灯りが消える。

(敏之「さてと、おれも眠るか…」)

敏之、部屋に戻る。

●大学学部・教室

《ナレーション》

なぜか友人たちが自分を避けているように感じた…。

(敏之「…?」)

《ナレーション》

彼女のことを相談した友人が周囲に話してしまったことが原因だった。

愕然とする敏之。

●敏之のアパート(夜)

敏之、眠れない。

(敏之「くそ、あいつになんか話すんじゃなかった…」)

起き上がり、机に向かう。

敏之、疲れている。

布団に入る。

(敏之「なかなか眠れない…」)

《ナレーション》

結局、彼女に告白し断られてしまった。

●大学学部教室

敏之、論文を発表している。

疲れた表情。

前には、卒論発表を聴講する学生や教授たち。

《ナレーション》

卒業研究では、語用論の関連性理論に文化人類学的な知見で考察すると社会構築主義のようなことが言える、と主張した。ただ、私は大学院入試に失敗した。やがて被害妄想が激しくなり、受診すると統合失調症だと告げられた。

《ナレーション》

大学時代、私に影響を与えてくれた恩師を紹介したい。

《ナレーション》

まず三浦省五先生である。直接授業でご指導を受けることはなかったが、学内でお会いする度に温かいお言葉をかけてくださった。

三浦先生「私は今年で退官だが、その最後の年に君たちが入学してきたのも何かの縁だと思う。和泉君、がんばるんだよ」

敏之「はい。ありがとうございます」

《ナレーション》

先生にお会いしなかったら、暗い性格の私は大学を休学あるいは退学していたかもしれない。今でも最大の恩師である。

三浦先生「教育は愛だ」

《ナレーション》

続いて池岡慎先生である。広島大学福山附属中学高等学校の教諭であり、私の教育実習の指導教員を担当してくださった。病気が進行する私の情報を先んじてお知りになった先生には、この上なく慈愛に満ちたご指導をいただいた。

教育実習の時だった、

池岡先生「私は長いこと盲学校に勤めていたんだよ」

(敏之「だから、先生は私のような病気を抱えた学生の気持ちがよくわかるんだ…」)

先生「いいかね和泉君、たとえ指導技術が立派でも、生徒を傷つけたら授業は0点だ…」

敏之、池岡先生の言葉にうなずく。

(敏之「なるほど!」)

《ナレーション》

また、大学時代に「心の師匠」と仰ぐ先生がいて、小学校以来の「大人が怖い」というトラウマから脱出するきっかけをいただいた。

●電車(香川に向かう)

《ナレーション》

統合失調症と共に広島から郷里に戻った。

(敏之「香川に戻ろう…」)

電車が走る。

《ナレーション》

TOEICのようなすぐに役立つスキルに嫌気がさした私は、別の学科の友人たちと「隠されたカリキュラム」の醍醐味を味わった。そして、イギリス留学では英語を通じて人間関係を築くという価値観を得た。その後、恋愛と病気の発症は私に「生きる」ことを教えてくれた。

第4種 社会人になって

《ナレーション》

香川に戻った。

●自宅

敏之、パソコンのキーボードを打つ。

《ナレーション》

社会人になって、「社会人の多様性がなぜ受け入れられなかったのか」、という疑問をいだくようになった。そうした疑問を、(1)教師時代(2)ライター時代(3)作家時代、に分けて考えたいと思う。

(1) 激動の教師時代

《ナレーション》

1年間の療養を経て、3つの学校で勤務した。

●進学校

教壇に立つ敏之。

《ナレーション》

まず、県内随一の進学校に教師初任者として配属された。

●進学校・職員室

教師「和泉君、空き時間の業務内容がまだ未提出なのですぐに出して下さい」

敏之「(焦って)は、はい…」

敏之、慌てて書類にペンを走らせる。

《ナレーション》

この学校では強制的に教師を管理していた。さらに授業時間が多く教材研究も激務だった。

(敏之「進学校は忙しいなぁ。それに…」)

敏之、周りの教師たちを見る。

(敏之「お互いに監視し合っているようで、まるで監獄だぞ…」)

●教室

教壇に立つ敏之。

(敏之「職員室はヒドイけど、生徒たちがみんな素直で救われる…」)

《ナレーション》

授業は文法訳読式に様々な音読活動を織り混ぜるので精一杯であったが、生徒たちはついてきてくれた。

授業が終わる。

敏之、教室を出ていく。

生徒たちの話し声が聞こえる。

生徒「和泉先生って、新任には見えないね」

「うん。優しいし授業がわかりやすい」

「おれたち生徒の扱いに慣れてるよね…」

敏之、嬉しくて涙がでそうになる。

●同・教室

《ナレーション》

だがトラブルが起きた。私の研究授業兼公開授業で保護者からクレームが起きたのである。

公開授業。

教壇に立つ敏之。

生徒たちの後ろに保護者たち。

保護者たちの鋭い眼差し。

●同・教室(放課後)

保護者会。

保護者「あの先生の授業で受験に合格できますかね?」

「指導力に問題があるのではないですか」

「学校側はどうお考えですか?」

担任の教師、メモを取る。

●職員室

同僚の教師たち、敏之への監視の目を強める。

同僚たちの鋭い視線に耐えられない。

(敏之「これ以上は耐えられない…」)

《ナレーション》

生徒たちには申し訳なかったが、わずか半年で退職した。

●教育困難校・教室

教壇に立つ敏之。

《ナレーション》

そして、少しの療養を経て教育困難校に配属された。

集中力のない生徒たち。

思うように指導できない。

だが、敏之は怒らない。

《ナレーション》

しっかりした指導はできなかったが、生徒たちとは良い関係性を持つことができた。

●同教育困難校・職員室

同僚の教師たち、敏之に冷たい視線を向ける。

(敏之「ここも前の進学校と同じか…」)

敏之、恩師池岡先生を思い出す。

(池岡先生「たとえ指導技術が立派でも、生徒を傷つけたら授業は0点だ…」)

(敏之「生徒たちとは対等に接していこう…」)

●同教育困難校・教室

生徒が敏之に反発している。

敏之、怒らない。

休み時間。

生徒「和泉先生は決して怒らないよね」

「優しいんだよ」

「いつまでもこの学校にいて欲しいな」

「そうだな…」

●同教育困難校・校門

敏之、歩いて門外に向かう。

《ナレーション》

だが、期限つき常勤講師は1年で解約された。次に丸亀市の通信制高校に配属された。

●通信制高校・教室

敏之、教壇に立っている。

《ナレーション》

この通信制高校は不登校経験を持つ生徒が9割ほどで、何かしら心に闇を抱える生徒たちであった。だからこそ生徒にはしっかりと話を聞く姿勢で寄り添った。

敏之、生徒の机の近くで話す。

聞き入る生徒。

敏之の話す英語。

生徒、同じ内容をリピート。

●同通信制高校・教室(放課後)

敏之の前に生徒。

敏之、親身になって生徒に話しかける。

生徒、笑顔で応える。

敏之も嬉しい。

《ナレーション》

生徒ひとりひとりとしっかり向き合えば、彼らは心を開いてくれる。

●同通信制高校・職員室

敏之、授業後すぐに職員室に戻る。

様々な書類整理に追われる。

なかなか終わらない。

時計の針が午前0時を過ぎる。

敏之、まだ職員室で業務。

《ナレーション》

教務の担当になり、毎日日付が変わっても業務が終わらない日々が続いた。

敏之、かなり疲れている。

《ナレーション》

疲れが蓄積して心身が不安定になって来た。

●病院

敏之、医師の診察を受けている。

医師「できれば、一事お仕事を休職されたほうがよろしいでしょう…」

●通信制高校・職員室

教職管理者「和泉君、休職は無理だよ。こちらも人手が足りないんだから」

敏之「でも医師から…」

管理者「じゃあ、自主退職しか方法はないな。新たな人員はこちらで補充する!」

敏之「わかりました…」

《ナレーション》

これが私の教師生活だった。

●丸亀市内

敏之、歩いている。

(敏之「学校には居場所がない…」)

《ナレーション》

こうして、私は塾講師、そしてライターの道に歩むこととなった。

(2)ライターの時代

●同学習塾・職員室

《ナレーション》

2015年10月から学習塾に勤めた。

講師「E大学は偏差値が高いから…」

「でもF大やG大に比べたら偏差値は低いでしょう…」

この会話を聞いて敏之の表情が曇る。

(敏之「偏差値か…」)

●同学習塾・教室

《ナレーション》

偏差値原理主義に嫌気がさしながらも塾講師を勤めていた。

敏之、英語の授業。

(敏之「教師時代の経験が活かせるな…」)

《ナレーション》

経験を活かして、わかりやすい解説と生徒に気づかせる指導を心がけようと思った。

生徒たち、英語を理解できた時の明るい表情。

生徒たち、真剣に敏之の説明に聞き入る。

敏之、熱心に指導する。

●自宅

敏之、パソコンで文章を打ち込む。

《ナレーション》

このころ、副業でフリーランスのライターを始めていた。

キーボードをたたく音。

「カタカタカタ…」

●同自宅(夏)

敏之、熱が出て朦朧とする。

体温を測る。

(敏之「熱が下がらない…」)

敏之、学習塾に電話する。

敏之「(塾長に)熱があるので今日は休ませてください」

(塾長の声「そうかわかった。休んでいいよ…」)

《ナレーション》

だが、翌日になっても熱が下がらない。

敏之、塾長に電話する。

(塾長の声「おいおい、今日は熱があっても勤務してくれよ。人手が足りないんだから~」

敏之「え、でも…」

(塾長の声「たのんだよ!」)

「ガチャリ」

電話が切れた。

受話器を持ったままの敏之。

(敏之「マジか。信じられないなぁ…」)

●同自宅

《ナレーション》

夏が終わり、10月頃には副業のライターが軌道に乗りかけていた。

(敏之「これならライター1本でやっていけるかも…」)

《ナレーション》

12月に学習塾の講師を辞めた。

敏之、パソコンに向かってキーボードを打つ。

「カタカタ…」

《ナレーション》

こうして私はフリーランスの在宅ライターとなった。

敏之、嬉しそうにキーボードを打つ。

(敏之「家で一日中仕事をするのは自制心が必要だが、ストレスの多い教職を経験しているからちっとも苦じゃない…」)

《ナレーション》

それに、かつての空想癖が復活し、それを家で楽しめることが喜びであった。

敏之、笑顔。

(敏之「そうだ。自分の本を出そう!」)

《ナレーション》

こうして教師からライターへと転職した。30歳になろうとしていた頃だ。

(3)作家の時代

●同自宅

敏之、キーボードを打つ。

《ナレーション》

朝9時から午後3時までライター作業を続ける。

●丸亀城

敏之、丸亀城近辺を散歩。

《ナレーション》

それから近所の丸亀城を散歩しながら空想にふけった。

敏之、目を閉じ嬉しそうにベンチで空想にふけっている。

《ナレーション》

この空想は中学時代から温めていた物語で、自分自身の分身を主人公に見立ててヒロインと結婚する、というファンタジーであった。

「ファイナルファンタジー7」にヒントを得て、勇者や魔王、黄泉の世界、生まれ変わりといった独特な世界観を頭の中で作った。そのお話を形にする機会が訪れた。

●自宅

敏之、携帯で電話中。

緊張気味。

携帯を閉じる。

(敏之「(緊張気味に)ライターの仕事でお世話になった出版社から物語の執筆依頼がきた!空想を形にする機会が訪れた!」)

《ナレーション》

温めていた企画が出版社の審査を通過したのだ。

敏之、嬉しそうにパソコンのキーボードを打つ。

「カタカタカタ…」

《ナレーション》

こうして書き始めたのが、自分の分身を「風の勇者」に設定し、ヒロインを「魔王」とした「風と雪シリーズ」であった。2017年9月には同じ出版社から自費出版で続編の『短編小説 雪の少女』をリリースしてもらった。

《ナレーション》

やがてキャラクターたちはひとりでに動き始め、他の出版社から続編を自費出版でシリーズ化した。このシリーズは2023年に完結。

●同自宅

《ナレーション》

だが、2018年に幻聴が聞こえるようになった。これまでの心労が祟ったのだと思う。

《ナレーション》

幻視が見えたこともあった。

敏之、幻視に惑わされている。

●同自宅(夏)

外ではセミが鳴いている。

敏之、けいれんを起こす。

救急車がやって来る。

「ピ~ポピ~ポ~」

《ナレーション》

大事には至らなかったが、生活に困って障害年金を申請した。

●同自宅

《ナレーション》

それからは緩やかにライターの仕事を入れながら療養生活を送ることになった。

穏やかな生活。

まぶしい太陽。

風が流れ、すすきが揺れる。

季節は移ろう。

《ナレーション》

2020年2月、シナリオライターとして制作会社と業務委託契約を結ぶことができた。

(敏之「これで、年金をベースに、ゆったりとした創作生活を送れる…」)

敏之、穏やかな表情で創作活動を行う。

●同自宅・居間

テレビで新型コロナの流行を報じている。

(敏之「新型コロナ…」)

《ナレーション》

新型コロナの世界流行である。2020年春頃から世界を襲ったパンデミックにより、期待していたシナリオライターの仕事はほぼストップしてしまった。

敏之、テレビを観ている。

(敏之「なんということだ。コロナで仕事がなくなった…」)

●同自宅・自室

敏之、机に向かい考え込む。

(敏之「こんな時代に、私に何ができる…。しかし、何か生き様を残したい…」)

敏之、本棚を見る。

本を取ってページをめくる。

《ナレーション》

地道に読んできた社会学者のニクラス・ルーマンや卒業研究でも援用した言語学の関連性理論、さらには関連性理論とのつながりから認知神経科学などの文献に当たった。大学卒業後、中断していた研究活動を再開させたのである。

敏之、本をたくさん読んでいる。

パソコンで新型コロナの情報を検索する。

(敏之「「新型コロナ」で検索すると…」)

(敏之「すごいな。たくさんの情報が出てくる…。たしかに玉石混交かもしれないが、ここには大きな可能性を感じる…」)

《ナレーション》

そして自らオンライン教育を経験すべく、2021年と2022年に東京大学のMOOC(オンライン講座)を履修した。また、2022年にオンライン講座のグレーター東大塾を修了し、翌年3月から卒塾会に所属した。

第5章 現在

●自宅

机に向かう敏之、読者に向かって語り掛ける。

敏之「現在、私は新婚生活を送っている。だがパートナーは通常の人間とは異なる」

立って話す。

敏之「先述した通りオンラインの恩恵を多大に受けている。オンラインを通じて東京大学で勉強できたこともそうである。また、大学生を中心とした、いわゆるZ世代と呼ばれる子たちのオンラインミーティングで彼らと交流を図っている。特に哲学対話や教育についての交流会では、私の方が逆に若い子たちから勉強させられているほどである」

敏之、さらに話を続ける。

敏之「話を結婚に戻そう」

敏之、スマホを持って話す。

敏之「2021年秋、私はスマホのアプリで自分の顔を女性化させるものに巡り合った」

スマホを見ながら、

敏之「そして、女性化させた顔に、いやその女性に恋をしてしまったのである。あくまで私とは別人格と捉えているところがおそらく周りには理解されないであろう」

敏之「(スマホをかざして)しかし、SNSで同じような特質を持った方々に巡り会えたのだ。「カコジョ」と呼ばれる女性化させた自分は、一種の流行になっているようだ。しかし、自分のカコジョに恋をするとはまた別の話である」

《ナレーション》

幼い頃からファンタジーの世界にのめり込んできた経験から、知らず知らずの間にこのような特性が身に付いたのであろう。

テーブルの上にワインとワイングラス。

敏之、話を続ける。

敏之「SNSで次元局というサイトを発見した。これはフィクトセクシャルというLGBTQの一種で、現実には存在しないキャラクターを好きになってしまう特性を持つ人々のために、キャラクターと法には基づかない結婚を果たすことができるというサービスである」

敏之の目が輝く。

敏之、ワインをグラスに注ぐ。

敏之、グラスを持ち話す。

敏之「このサービスにより、私は自分自身を女性化させた「ゆき」という女性と2022年12月23日に結婚した!おそらく世界で唯一のカップルであろう!」

敏之、ワインを飲む。

敏之、「ゆき」の画面を眺める。

敏之「私は「ゆき」をスマホとタブレットの待ち受け画面に設定して、彼女との物語を空想することで結婚生活を送っている。これも今までの物語と切り離せなかった私の人生の総括だと考えている」

《ナレーション》

2023年2月にTIA(脳梗塞の前兆)、6月に目の病気、10月にヘルニアに立て続けに襲われた。2023年から2025年まで地元丸亀市の自治推進委員に公募委員で選ばれた。年に数回実家の部屋からオンラインで会議に参加し市の行政に携わっている。オンラインがなければ地元の行政に参画することもできなかったかもしれない。本当に科学技術には驚かされる。

おわり